Une nouvelle fois, le cahier critique de Bifrost s'accompagne d'un versant numérique. En plus des critiques présentes dans les pages du numéro 103, voici ici une dizaine de chroniques livresques supplémentaires, abordant des ouvrages à la marge…

Une nouvelle fois, le cahier critique de Bifrost s'accompagne d'un versant numérique. En plus des critiques présentes dans les pages du numéro 103, voici ici une dizaine de chroniques livresques supplémentaires, abordant des ouvrages à la marge…

Les novellas continuent d’avoir le vent en poupe. Il en va ainsi de « La Tangente » de Flatland éditeur qui propose, sous un format très étiré (10 × 20 cm), des courts romans d’auteurs francophones. Deux titres sont parus jusqu’à présent. Bref passage en revue.

Monstrueuse Féerie de Laurent Pépin a l’heur d’inaugurer la collection. Psychologue clinicien à l’enfance passablement cabossée, le narrateur se sent plus à l’aise avec ses patients, qu’il surnomme les « Monuments », qu’avec les gens normaux. Les Monuments traversent parfois des « décompensations poétiques », mais notre homme est là pour les aider – c’est sa vocation. C’est parmi ses patients qu’il rencontre une Elfe : moins une créature de Tolkien qu’une femme un peu étrange. Entre patient et soignant, la différence est ténue et basculer dans la folie est si aisé. D’autant qu’en la matière, le narrateur a un lourd passif familial. À la fois grotesque et clinique, partiellement autobiographique et relevant du fantastique à la marge, Monstrueuse Féerie marque par sa sincérité brute à défaut de totalement convaincre.

Changement d’ambiance avec Pill Dream de Xavier Serrano. On y suit les pas de Theo Voight : le jour, il travaille pour Exnihilor, grande laboratoire ayant fait fortune en proposant un réseau social dédié à la santé. Ses nuits, Theo les passe en compagnie de Manuella, serveuse à l’hôtel Marienbad, qui rêve de révolution. Tandis que le jeune homme gravit avec brio les échelons d’Exnihilor, à la manière d’agent infiltré et velléitaire, d’autres projets se trament dans l’ombre… On aurait aimé aimer Pill Dream. Las, le récit est plombé d’un côté par une narration à l’imparfait atténuant son impact, de l’autre par des références cinématographiques et musicales bien trop écrasantes pour que l’histoire prenne son indépendance. Les intentions sont là, visibles et louables, mais l’intrigue est à l’étroit dans la petite centaine de pages du livre. Dommage.

Deux autres novellas sont annoncées dans la collection, dont un deuxième texte de Laurent Pépin. À voir…

Erwann Perchoc

Avec ces deux nouvelles sorties, la collection « ArchéoSF » poursuit son travail, après des anthologies dédiées notamment aux uchronies ( Une autre histoire du monde : 2500 ans d’uchronies) et aux révolutions (Demain, les Révolutions !). Comme son nom l’indique, l’originalité de la démarche consiste à excaver des textes d’anticipation sur des thèmes soit eux-mêmes anciens, soit actuels. Pour la Commune, il s’agit en effet d’aller dénicher des écrits postérieurs à l’événement, ayant la caractéristique de le prolonger par la réflexion et, surtout, l’imagination. Pour l’écologie en revanche, il s’agit plutôt de considérer l’enjeu environnemental contemporain à la lumière d’un temps où ces questions se formulaient à peine.

De Demain, l’écologie ! on retiendra tout particulièrement les nouvelles « La Fin du monde » de Mérinos (alias Eugène Mouton, 1872), ainsi que « Gaîtés de la semaine. Le bacille-homme » de Grosclaude (1885). La première prévoit le réchauffement climatique d’origine anthropique et annonce, sur un ton badin, la mort de la Terre. La seconde, beaucoup plus courte, se place aussi du point de vue de la planète et considère les tremblements qui la rongent comme une réaction épidermique à l’homme, ce vilain microbe (nous sommes en pleine révolution pastorienne et l’éruption du Krakatoa n’est pas un souvenir lointain). La plupart des autres textes – on ne comprend pas d’ailleurs pas très bien pourquoi en avoir choisi autant du même type – parlent de chasse, à ceci près que le chasseur tue désormais des canards ou des tigres mécaniques…

Demain, la Commune ! nous livre également quelques beaux épis, mais la moisson est somme toute frugale (pour un lecteur lambda moyennement intéressé aux spécificités de cette époque). À noter aussi qu’ici, les nouvelles sont sensiblement plus longues (d’où la taille du volume). Si on ne devait en retenir qu’un texte, ce serait sans doute la belle fable d’André Léo, « La Commune de Malenpis » (1874). Tissant sa trame sur fond de la récente Commune, l’auteur narre avec brio – et une joie communicative — l’histoire mouvementée de cette petite commune sise entre deux royaumes, qui gagne, puis perd à nouveau sa liberté.

Soyons francs : pour apprécier ces textes, il faut avoir un intérêt pour le XIXe siècle et son langage. Pour s’attacher durablement à leur lecture, il vous faudra goûter l’humour bourgeois (un bon nombre de ces nouvelles paraissent dans des revues humoristiques) et le style suranné de la France de Napoléon et des Expositions universelles. Mais si c’est le cas, alors ces deux ouvrages sont pour vous !

Nicolas Delforge

Ce premier roman met en scène trois personnages, au cœur d’une métropole habitée par une puissance monstrueuse et assassine. Ce premier monstre du roman, invisible et cruel, restera plus insaisissable encore que celui de Planète interdite. Mais on sent son effet sur toute la société, scotchée aux chaînes d’information en continu pour apprendre ses derniers méfaits – et peut-être qui il est ou ce qu’il est.

C’est sur cette question de l’identité du monstre en trame de fond que se déploie l’aventure de David, Alice et Dominique. David est un cadre moyen, marié et père de deux enfants. Plutôt sportif, sûr de lui, pas de Rolex mais bientôt sans doute, installé dans sa berline, il profite de l’absence de sa famille pour errer dans la ville en quête d’une aventure d’un soir, après s’être embué l’esprit de quelques drogues. De temps à autre, des visions de corps saignants s’emparent de son esprit et il se met à dévorer des kilos de viande.

Alice est une enseignante mal dans sa peau : peu à l’aise avec un corps banal, sans vocation pour son métier, célibataire marquée par le divorce de ses parents, elle est incapable de s’ouvrir à autrui. Alors le soir, devant sa télévision, elle modèle maladroitement des statuettes en argile, reste d’une vague ambition d’enfant d’être un jour artiste. Jusqu’à ce que sa dernière statuette semble s’animer d’une vie propre…

Dominique est à l’orée de la vieillesse, et insatisfait. Il est homme mais aurait voulu toute sa vie être une femme. Retranché dans une vaste demeure qu’il a transformée en cabinet de curiosités, il a ouvert un restaurant de mensonges, où grâce à ses filtres magiques, il concocte des plats qui délieront les langues et feront se parler sincèrement les convives qui viennent y manger. Bien évidemment, Alice et David, réunis par le hasard d’un site de rencontres, vont se retrouver dans le restaurant de Dominique et s’y mettre à nu.

Les Monstres se veut un roman tout à la fois philosophico-psychanalytique, à dispositif et d’ambiance. La question centrale est : qui sommes-nous vraiment, au fond de nous ? À quoi aspire-t-on quand on se défait des fausses ambitions et des petits compromis quotidiens ? Quels sont nos monstres intérieurs et comment peut-on les domestiquer pour être plus vrais, plus sincères avec soi-même ?

La fiction repose sur un dispositif énonciatif qui permet de distinguer les trois personnages : à David, le narrateur dit tu, à Alice vous, et de Dominique il dit il/elle.

Les chapitres sont courts et font s’alterner chacun de ces points de vue. Ils sont répartis en dix sections, chacune ouverte par la définition d’une créature imaginaire, souvent monstrueuse. Charles Roux veut écrire également un roman d’ambiance, tout en prenant le temps de bien exposer le profil psychologique de ses personnages avant de les faire se rencontrer tous trois, ce qui ne se produit qu’à la moitié du roman.

On retrouve assez exactement l’esprit de notre temps, un peu trop sans doute car finalement Les Monstres ne nous apprend pas grand-chose de plus sur nous : les personnages sont assez archétypaux, et le propos général n’a guère de mystère. La lentille que pose l’auteur sur nos vies est transparente et, finalement, l’invitation à réenchanter notre existence en sachant rompre avec le quotidien mensonger tombe à plat. Reste l’ambiance. Mais on est loin, très loin, par exemple, de la nuit féérique des Amants de Louis Malle qui a noué ces questions dans une intensité dramatique exceptionnelle.

Arnaud Laimé

Voici le court roman d’un auteur d’origine arabe – Tunisien – écrit en français, roman qui n’a rien ou pas grand-chose d’arabe si ce n’est Bayoumi, un personnage d’origine égyptienne, quelques références culturelles disséminées çà et là, et peut-être la thématique sous-jacente en arrière-plan.

Xoxox est une ville nouvelle bâtie au cœur de la forêt landaise sur un plan en forme de palmier conçu par l’architecte Gravimal, un type proche d’Albert Speer par l’attitude mais totalement à l’opposé dans ses conceptions. Xoxox, censé être un paradis écologiste libéré du démon à quatre roues, qui s’avère, comme tout paradis digne de ce nom, un enfer pour qui y vit. On n’accède à la ville palmier que par le train, et deux ruelles de moins d’un mètre de large. Gharbi ne s’étend pas sur la question, mais de fait, Xoxox est exclue du transport conteneurisé : impossible d’y livrer une table ou un piano. C’est une ville fermée, exclusivement en impasses, imposant de toujours repasser par l’esplanade centrale et permettant donc un contrôle drastique de la circulation, une ville qui, de 100 000 habitants ne pouvant rien consommer ni produire, a perdu 60 % de sa population en 2042, époque du récit. À Çatal Höyük, la première grande ville du monde, il y a près de 10 000 ans, le concept de rue n’avait pas encore été élaboré et il fallait circuler d’un toit à l’autre ; à Xoxox, ledit concept a été rejeté et la population des opposants à Gravimal se déplace dans les égouts. Pour le reste, on n’en sait guère plus, Gharbi s’étendant insuffisamment sur les conditions de vie pratique de la population de sa cité.

L’histoire est, elle aussi, pour le moins sommaire. Pour que puissent être ouvertes des avenues dans Xoxox, il faut se débarrasser de Gravimal. Aussi un attentat est-il ourdi, qui échoue piteusement. Mais un second, perpétré contre la ville elle-même, aboutit de telle sorte que le concept de ville en impasse tombe à l’eau.

Outre la tueuse à gage de service qui rate tout, le roman suit Gravimal et son principal opposant, Dashiel Zalama, ainsi que leurs faire-valoir. Ce qui permet de découvrir que l’un et l’autre ne s’intéressent guère au concept écolo qui les oppose, mais uniquement au pouvoir qu’il leur confère. Et c’est là qu’Aymen Gharbi renoue peu ou prou avec ses origines. On sait, et les intéressés mieux que quiconque, combien le monde arabe est gangréné par une corruption effrénée à laquelle les mouvements des « Printemps Arabes » ont essayé de mettre fin – en vain. Mais Gharbi connait également bien la face nord de la Méditerranée, assez pour savoir que si la corruption et l’influence mafieuse y est plus discrète qu’au sud, elle n’y est pas moins profonde, et que l’écologisme présente tous les critères voulus pour la favoriser. Gharbi nous délivre une mise en garde à ne pas prendre à la légère : sous les eaux tranquilles de la bien-pensance, la bête est là, tapie, à l’affût du pouvoir et du pognon, prête à passer les gens par profits et pertes en guise d’éthique.

N’en reste pas moins que tout au long de sa lecture, ce court roman apparaît au mieux médiocre. Ce n’est qu’à l’épilogue que toutes les pièces du puzzle finissent par trouver leur place, et que le récit en vient à faire sens. Bien qu’il soit loin de l’œuvre de James G. Ballard, IGH notamment, ou du chef-d’œuvre de John Brunner, La Ville est un échiquier, c’est malgré tout auprès d’eux que ce livre trouvera sa place sur les rayons de nos bibliothèques.

Reste au final la question de savoir si l’architecture et l’urbanisme, imposant aux citoyens les comportements déterminés par les décideurs-financeurs, sont, à l’instar de Speer ou Le Corbusier, fascistes ?

Jean-Pierre Lion

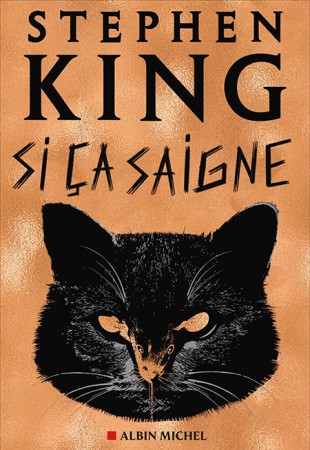

Pour les (deux ou trois) lecteurs et lectrices ne connaissant pas encore Stephen King, sans doute Si ça saigne fera office d’éclairante introduction à l’œuvre du maître de Bangor. Cette réunion de quatre longues nouvelles – celle donnant son titre au recueil frisant même la novella – constitue en effet une idéale synthèse des personnages et thèmes chers à King.

Le récit liminaire, « Le Téléphone de M. Harrigan », a pour protagonistes un jeune garçon prénommé Craig et un homme âgé du nom de Harrigan. Vivant dans un de ces recoins des États-Unis épicentres de la topographie kingienne, le duo ainsi formé fait écho à nombre d’autres imaginés par l’écrivain. Fruit du hasard – voisin de Harrigan, Craig gagne un peu d’argent de poche en lui faisant la lecture –, cette relation se mue au fil du temps en une sorte d’amitié teintée d’une dimension grand-paternelle. Celle-ci évoque le lien à la fois affectif et initiatique forgé par Danny et Hallorann dans Shining, ou bien encore celui réunissant Bobby et Brautigan dans la nouvelle« Crapules de bas étage en manteau jaune » ( Cœurs perdus en Atlantide). Nimbé par ailleurs d’une confuse et inquiétante dureté qu’éclairera le basculement du récit dans le fantastique, ce motif du vieil homme et l’enfant renvoie aux déclinaisons plus sombres qu’en a faites King. Comme dans la novella « Un élève doué » (Différentes saisons) ou dans le récent Revival. À l’instar de ce roman, la nouvelle fait de la mort et de sa non acceptation son thème central, tout en conférant une fonction surnaturelle au téléphone de M. Harrigan. Cet ensorcellement d’un banal smartphone ancre un peu plus « Le téléphone de M. Harrigan » dans la mythologie de son auteur, riche en objets du quotidien possédés par une force surnaturelle (« La Presseuse » dans Danse macabre, Christine, etc.)

Combinant avec succès une caractérisation des personnages tout en humanité et une narration allant impeccablement crescendo (ces deux fondements de l’art kingien), « Le Téléphone de M. Harrigan » compte parmi les meilleurs textes du recueil. S’y joint « Rat », une nouvelle mettant en scène une autre figure récurrente chez King : celle de l’écrivain en proie aux affres de la création. L’histoire de Drew Larson, un auteur au succès aussi modeste que passé parti chercher l’inspiration dans un chalet de montagne, s’inscrit dans la lignée de Shining et autre Misery. À peine moins névrotique que le Jack Torrance du premier, Drew va faire dans sa retraite montagnarde la rencontre d’une très singulière sorte de muse, aussi inquiétante que la Annie de Misery. Et l’on pourrait encore ajouter à ces échos internes à l’œuvre de King le motif de la catastrophe climatique renvoyant – dans des proportions ici certes plus modestes – à La Tempête du siècle, ainsi que celui de l’animal diabolique. Le rat se substituant ici au chat de Simetierre, comme semble malicieusement le suggérer la couverture du recueil…

Mais si ce recueil réunit deux beaux échantillons de la matière kingienne, il en comprend aussi de bien moins brillants. Les poussifs « La vie de Chuck » et « Si ça saigne » rappellent en effet que le très prolifique King ne frappe pas toujours juste. Notamment lorsqu’il s’éloigne par trop du fantastique – sa terre d’élection, celle en laquelle il est un maître définitif – pour s’essayer à un semblant de littérature blanche (« La Vie de Chuck ») ou policière (« Si ça saigne »).

À moitié convaincant, Si ça saigne n’en reflète somme toute que mieux les contours d’une œuvre essentielle, bien qu’oscillant entre ombres et lumières littéraires.

Pierre Charrel

Voici le troisième roman de Wendy Delorme, jeune autrice engagée. C’est le premier paru aux éditions Cambourakis, dans la collection « Sorcières », qui publie des textes féministes. De la science-fiction là-dedans ? Eh bien oui ! De l’anticipation sociale et politique, une réflexion sur les manières de lutter dans un espace politique rétréci au besoin de procréation et de sécurité : telles sont les braises qui se consument dans Viendra le temps du feu, un carburant qui rappelle certains thèmes classiques de la littérature dystopique. Dans cet univers clos, les livres – enfin, les histoires bon marché standardisées – se vendent au poids et le mot d’ordre national est simple et dur comme le roc : il faut contribuer (enfanter) ou accepter la déchéance et le mépris social.

Là n’est pourtant pas le cœur du propos – c’en est la toile de fond. Les façons de résister à une telle situation, voilà ce qui intéresse Wendy Delorme. C’est à partir de là qu’elle laisse l’histoire se constituer, et c’est aussi ce qui lui inspire ses personnages. Et bien qu’ils incarnent profondément leurs combats, ceux-ci ne sont pas que de simples arguments. Pour les animer, l’autrice leur donne voix tour à tour, créant ainsi un récit où dialoguent de multiples perspectives.

Il y a d’abord Ève et sa fille. Fantômes cachés dans la Cité, elles tentent de vivre une existence normale et discrète. Par amour, la première a quitté une communauté de femmes, des sœurs qui fabriquaient une autre voie au-delà de la rivière. Mais son geste et ce mensonge permanent lui coutent cher, au point de la faire sombrer dans la folie. Il y a aussi Louise, jeune adulte rebelle qui refuse d’entrer dans le rôle de contributrice. Elle adopte une stratégie de camouflage : employée dans un supermarché le jour, elle observe les mères fatiguées acheter de mornes denrées à coup de coupons (plus d’argent qui vaille, dans cette société qui a subi une catastrophe dont on ne saura presque rien). La nuit, elle danse dans un night-club pour hommes. Une discothèque que fréquente justement son petit ami de façade (mais véritable ami) Raphaël, ainsi que ses compagnons d’aventure : Paul, le philosophe trans, Louis, le tenancier du bar (une ancienne librairie), Samuel, l’amant de Raphaël, Lilian et Thamar. Ceux-ci se nomment les uraniens et développent une stratégie d’insurrection. Plus direct, leur mode d’action implique d’incendier les âmes, tout autant que les bâtiments publics… Enfin, il y a les représentantes de cette communauté pacifiste, Grâce et Rosa notamment, qui clament haut leur différence, au risque de voir leur projet détruit par le pouvoir établi…

Comment tous ces personnages se combineront-ils ? Seront-ils capables de faire jaillir des flammes un avenir ? Tel est l’enjeu de ce très bel ouvrage au style soigné et à la force douce, qui interroge les craintes et les espoirs de la société contemporaine.

Nicolas Delforge

Le Japon, l’époque d’Edo (probablement), sauf qu’on y cause de Frank Zappa (entre autres). Kakari Jûnoshin est un samouraï au chômage – même si on préfère dire « sans maître ». Et c’est une crapule. Là, comme ça, on le voit sabrer un petit vieux croisé dans la rue, sans raison apparente. Un samouraï local, employé du daimyô quant à lui, s’enquiert de ce geste, non qu’il lui viendrait à l’idée de le critiquer, et notre « héros » de lui tenir un discours délirant sur la menace constituée par une secte d’apparition récente, les Agitateurs de l’Épigastre, dont faisait de toute évidence partie ce très dangereux vieillard. Ces fanatiques, convaincus de ce que ce monde est illusoire, le piège ultime conçu par un ténia démiurgique, et de ce qu’il faut en être excrété pour toucher à la vérité vraie, sont une menace colossale envers l’Ordre, la Sécurité et la Croissance Économique. Bon, tout ça, c’est du pipeau, une ruse passablement tordue pour trouver à être employé en tant qu’expert de la lutte contre ces secoueurs de ventres, extorquer un peu de pognon et se barrer dans un autre fief et rebelotte, mais ça marche (bien sûr, que ça marche) : on l’embauche.

Et, forcément, ça dégénère. Les luttes de pouvoir locales se mettent de la partie, la politique avec un tout petit « p » contribue à grossir démesurément la menace, et bien sûr que les Agitateurs de l’Épigastre existent vraiment et sont vraiment dangereux – d’ailleurs, ils ont semé la zone dans le fief voisin, on vous raconte pas le bordel, enfin si, justement. Le problème, c’est qu’on a quand même fini par leur régler leur compte… et c’est embarrassant pour Kakari Jûnoshin et son « protecteur » : pour qu’ils conservent leurs positions et privilèges, il faut que la secte soit perçue comme menaçante… Et si on la ressuscitait un peu, pour voir ? Qu’est-ce qui pourrait mal se passer ?

Faux roman historique, tant il est perclus d’improbables anachronismes, y compris dans le ton, et d’inserts fantastiques pas moins incongrus (mais agréablement simiesques), Punk samouraï joue la carte du délire permanent et irrépressible. Rien n’a de sens, tout est absurde, rien n’est sacré, tout doit être raillé et démoli. La figure du samouraï, et plus encore du rônin, en prend de sacrés coups, même si ça n’est pas exactement quelque chose d’inédit dans la littérature ou le cinéma japonais. Ce qui distingue le roman de l’ex-punk Ko Machida (sa troisième traduction française – on notera qu’il a été adapté au cinéma par Sogo Ishii), c’est l’excès systématique et le goût du non-sens. À maints égards, Punk samouraï a quelque chose d’une mauvaise blague qui fait durer le plaisir, mais dans le bon sens du terme : on en redemande volontiers et on se laisse emporter par cet ouragan de bêtise et de folie, ces personnages pour beaucoup haïssables mais hauts en couleurs, ces rebondissements illogiques qui s’enchaînent à la vitesse d’un Shinkansen conduit par Usain Bolt, et la virulente satire de la politique, de la caste guerrière et de la religion. Le roman s’avère vraiment très drôle, et efficace dans son irrévérence de tous les instants. Ce en quoi il est punk, sans doute. Aussi lui pardonnera-t-on quelques saillies scatologiques, inévitables avec un sujet pareil : on s’amuse beaucoup, et c’est tout ce qui importe.

On saluera la performance du traducteur Patrick Honnoré, qui a su livrer un texte français à la verve savoureuse, quitte à adapter un peu les allusions et gags innombrables de sorte qu’ils soient plus évocateurs à qui baigne dans la culture française sans forcément trop en savoir de la japonaise, via des citations plus ou moins discrètes, des jeux de mots épars, un argot pertinent – un lecteur français de fantasy pourrait être tenté d’établir un parallèle avec le travail de Patrick Couton sur les romans de Terry Pratchett.

Une réussite. À lire en secouant son épigastre.

Bertrand Bonnet

Aujourd’hui plus connu comme auteur de polars (Prix du quai des Orfèvres 2010 pour Au pays des ombres), Gilles Bergal, alias Gilbert Gallerne, œuvrait déjà dans les années 1980 en tant qu’auteur de SF (un peu – notamment sous le pseudonyme de Milan), de terreur (pas mal), de gore (si !) et déjà de thrillers, mais hantait aussi les conventions et festivals pour recueillir les propos de ses collègues, s’intéressant plus particulièrement au métier d’écrivain, à ses joies et à ses vicissitudes.

Ce livre reprend des interviews réalisées entre 1981 et 1985, pour la plupart lors du Festival de Metz, dont certaines furent publiées dans des revues et des fanzines de l’époque. On y retrouve des grands maîtres anglo-saxons et francophones, des écrivains en devenir – dont certains, hélas, se révélèrent des feux de paille –, et l’ensemble constitue une photographie – à signaler que chaque écrivain a droit à sa photo, une initiative bien inspirée – de « l’état de l’art » tel qu’il se présentait à cette époque.

Bref, une sorte de capsule temporelle, avec un fort parfum de nostalgie pour un temps où tout semblait possible.

Quel intérêt alors pour le lecteur d’aujourd’hui ?

Il est double. Primo, ce livre témoigne d’un frémissement, d’un basculement perceptible qui ouvrait de grands espoirs pour la littérature d’horreur et de suspense. Secundo, il rend compte de la situation de divers auteurs sur lesquels on plaçait de grands espoirs et permet, avec le recul, de faire un bilan parfois douloureux mais toujours lucide.

Cerise sur le gâteau : Bergal a choisi ses questions pour amener ses interlocuteurs à parler de leur métier avant tout, passant le plus souvent sur le côté autobiographique cher à un Richard Comballot pour creuser la question des méthodes de travail, des relations avec le cinéma et autres média. De ce point de vue, c’est passionnant et – hélas – toujours d’actualité.

Par ailleurs, comme ces entretiens étaient pour la plupart destinés à paraître dans des revues grand public – Fantastik, Ère comprimée –, Bergal savait qu’il s’adressait avant tout à des profanes, et donc n’hésitait pas à poser des questions banales pour l’édification des foules. Par conséquent, le lecteur d’aujourd’hui, qui ne connaît pas nécessairement les auteurs interviewés, est pris par la main et ne peut que sortir édifié de la lecture de ce livre.

Résultat : une photographie du genre SF/fantasy/fantastique au début des années 1980, parfois brute de décoffrage. Un regret : l’absence de mise à jour genre « que sont-ils devenus ? » faisant le point sur les projets et les espoirs des divers interviewés. Et je ne parlerai pas de la relecture hasardeuse et des nombreuses coquilles pour ne pas décourager les bonnes volontés.

Jean-Daniel Brèque

Yuwen Wanghu, poète, va recevoir le prix Nobel de littérature d’ici quelques jours. Mais, sans raison apparente, il met fin à ses jours avant cette consécration. Li Pulei, son ami, essaie de saisir le sens de ce geste. Ne lui reste qu’un message : « Je m’arrête ici. Prends soin de toi. » C’est peu. Heureusement, pour mener son enquête, Li Pulei est aidé, en principe, par les progrès technologiques. En Chine, en 2050, le téléphone est un « Âme-phone » (belle trouvaille !) et une majorité de personnes sont connectées, grâce à une puce implantée à l’âge de douze ans dans le cerveau, à une « Communauté de Conscience ». Cela permet d’échanger tout ce que l’on a vécu, car tout ce que l’on regarde, entend, sent, vit, peut être enregistré et transmis – un peu comme dans « La vérité du fait, la vérité de l’émotion », nouvelle de Ted Chiang incluse dans le recueil Expiration. Ainsi, Li Pulei peut examiner la découverte du corps par les policiers. Néanmoins, il reste possible de se couper, par moments, de cette communauté. Or, Yuwen Wanghu avait stoppé sa connexion, ce qui fait que Li Pulei ne peut voir les derniers jours, ni l’instant du suicide.

Après avoir assisté à l’enterrement (qui détonne du reste du roman et rappelle, par ses paysages d’inspiration mongole, « Retour à n’dau » de Kij Johnson), Li Pulei reprend son enquête et découvre rapidement l’existence d’un lien très fort entre son ami et la société à l’origine de l’invention de cette puce : Empire & Culture, dirigée par un homme surnommé par tous et en toute modestie l’Empereur. Il va donc devoir creuser dans les méandres de cette entreprise, gigantesque, tentaculaire, aux buts peu clairs. Et quel rapport avec la chose écrite, la publication de livres, qui est en voie de disparition dans cette nation digitalisée ? Ce thème de l’emprise d’une entité sur une nation, sur un ensemble d’individus fait évidemment penser au récent Gnomon (cf. critique in Bifrost n°102). Mais dans ce roman, Nick Harkaway évoque une société dominée par une IA réputée bienveillante et juste, tandis que dans Pékin 2050, rien n’est organisé au niveau d’un État. La manipulatrice n’est autre qu’une entreprise privée : pas de direction affichée, à part, bien sûr, les profits. Sans oublier la vision de l’Empereur, partagée seulement avec des très proches. Et que le lecteur découvrira dans une confrontation finale éclairante…

L’auteur ne cache pas ses sources artistiques, au contraire, il les affiche même. Il cite Matrix que l’on retrouve dans le compte à rebours final, mais aussi dans les caractères chinois qui défilent, parfois, sur le décor ; ou The Truman Show, pour cette idée de manipulation des vies de certains individus, encore présente dans « Les Ruines circulaires » de Borges : notre vie nous appartient-elle ou est-elle est décidée par un autre ? Que pouvons-nous choisir ? Quelles libertés nous reste-t-il ? Et la littérature, les mots écrits, peuvent-ils nous aider à nous affranchir des contraintes ? Sont-ils les clefs de la prison ?

La force de Pékin 2050 n’est pas l’originalité des thèmes brassés, mais leur nombre et leur intrication, ainsi que la profondeur des réflexions. Cela, tout en restant accessible et aisé à lire. Car Li Hongwei raconte une véritable enquête, sans nous assener son point de vue brutalement. En suivant le raisonnement de son protagoniste, avec ses errements, ses revirements et ses doutes, il propose plusieurs idées et avis sur les sujets abordés et permet ainsi au lecteur de se faire une opinion réfléchie, solide. Sur le monde qui nous entoure et sur celui qui semble devoir nous être imposé, plus riche en communications, mais aussi, sans doute, moins libre. Une lecture éminemment recommandable, donc.

Raphaël Gaudin

Un essai qui cite Ursula Le Guin en ouverture puis qui, dès l’introduction, mentionne une nouvelle d’Isaac Asimov, voilà de quoi augurer d’une place méritée dans les colonnes de Bifrost. Cet ouvrage, sous-titré Introduction à l’éthique des algorithmes, se présente comme un travail de collecte et de synthèse des réflexions et débats sur le sujet.

Rapidement, l’auteur distingue celle-ci de l’éthique des IA. Pour résumer : « l’éthique de l’IA porte sur nos comportements et nos choix. De son côté, l’éthique des algorithmes portent sur les “choix” des machines. » Replaçant cette problématique toute contemporaine dans son jus philosophique, l’auteur nous présente les deux grandes visions qui s’affrontent dans la mise en œuvre de ces algorithmes : l’utilitarisme, à la Jeremy Bentham – vous savez l’inventeur du panoptique, qui a inspiré la mythique série Oz – contre le déontologisme, à la Kant – lui, a priori vous devriez le situer. Martin Gibert fait la promotion du tirage au sort, relevant, selon lui, d’une « certaine modestie épistémique ». En parallèle, deux logiques s’affrontent également dans la très concrète question de l’apprentissage des AMA (Agents Moraux Artificiels) : la déductive, première à avoir été mise en place, et l’inductive. On rejoint là l’épistémologie classique des sciences. Autrement dit, j’ai mon hypothèse et je chercher à en déduire des résultats, ou bien je me base sur ce que j’observe pour monter ma réflexion. Puis, les pages se déroulant, se dessine un troisième profil : l’éthique de la vertu. Le concept ? Se servir de figures humaines que l’on reconnaît comme vertueuse. L’auteur prend alors deux exemples, pour montrer que là encore, ce n’est évidemment pas si simple : Jésus et Greta Thunberg.

Ne cherchant pas à masquer ses propres défaillances, Martin Gibert se met lui-même sur le grill pour mieux amener une question essentielle : comment prémunir les machines de nos préjugés et biais ? Je dis « nos », mais il est en fait question de ceux des programmateurs et programmatrices. Comment éviter une IA sexiste, raciste ou classiste ? On plaint d’avance les personnes en surpoids qui se retrouveront dans la balance d’une IA devant trancher la question « qui sauver ? »

Au bout du compte, il s’agit là d’un ouvrage accessible, qui ne refuse pas pour autant la complexité. Le ton est léger, parfois même familier et l’on se prend à croire qu’un pote nous présente des enjeux cruciaux. Si l’on se biberonne à la SF du matin au soir, l’on n’apprendra peut-être rien dans ces pages. Mais elles ont le mérite de poser les questions, de rassembler les débats et de faire la synthèse des travaux. Et Faire la morale aux robots, comme le résume Martin Gibert, c’est faire de la morale tout court. C’est déjà s’interroger sur le monde que l’on souhaite. Et comme l’écrivait Jaime Semprun : « À quels enfants allons-nous laisser le monde ? »

Mathieu Masson