Illuminatine

Simon Bentolila – Albin Michel – août 2023 (roman inédit – 256 pp. GdF. 19,90 €)

Le narrateur de ce roman, qui exerce la profession de correcteur, se pose en observateur désabusé et impertinent du monde, de ses dérives (la politique spectacle) ou de ses modes (le véganisme). Ce qui lui reste d’ambition personnelle tient dans l’écriture d’un livre sur les complotistes et autres prophètes de l’apocalypse de tout crin. Il a ainsi parmi ses amis — en fait, ses seuls amis — quelques personnages hauts en couleur, qu’il dissèque mais qui le fascinent tout autant. Adeptes du Gigantesque Remplacement, survivalistes, et même antisémites du fait du complot judéo-maçonnique, ils l’entourent en jouant parfois les équilibristes, car, voyez-vous, notre correcteur est juif... Aussi, quand une drogue, l’Illuminatine, qui offre la particularité de « rendre plus clairvoyant, et de faire saillir dans l’esprit du consommateur la vérité cachée […] en exacerbant la vigilance du troisième œil, jusqu’à renverser tous les narratifs sur lesquels repose la société », fait fureur, on comprend bien qu’elle va faire grossir les rangs des complotistes, leur donner raison sur l’importance de construire son bunker personnel, tout en donnant du grain à moudre au narrateur pour son futur roman...

Simon Bentolila est journaliste à Lire Magazine Littéraire, et animateur de rencontres littéraires. Les codes du roman ne lui sont donc pas étrangers, et il s’en sert ici pour ce premier opus, avec un plaisir évident et communicatif, qui emporte assez facilement l’adhésion du lecteur grâce à ce personnage central qui n’accomplit rien de bien glorieux, mais le fait avec suffisamment de recul ironique et d’auto-dénigrement pour rendre la lecture assez jouissive, d’autant plus qu’elle propose quelques scènes astucieuses ou marquantes. On s’amusera également à trouver les anecdotes ou personnages réels auxquels fait référence l’auteur, puisqu’on y trouve par exemple un certain Dondivin Mandanda, sosie de Dieudonné dont la quenelle devient ici un « rollmops d’Allemagne ». Si l’aspect satirique ne fait guère dans la dentelle, allant jusqu’à la caricature, Bentolila est plus subtil dans la description de la relation amoureuse avec Lilith, squatteuse aux idées lumineuses qui devient peu à peu accro à l’illuminatine. Il n’en reste pas moins que ce livre n’offre finalement pas grand-chose d’exaltant sur l’aspect purement science-fictif, car si cette substance l’est, elle ne sert au fond que d’amplificateur, d’accélérateur, à la propagation des idées complotistes. Le tout sans réel enjeu dramatique, sur un rythme indolent, et, passé le sympathique exercice de décalage de la société, on a du mal à saisir le propos de l’auteur, de telle sorte qu’Illuminatine laisse le lecteur sur sa faim et qu’on attendra le prochain livre de Simon Bentolila pour se laisser convaincre.

Bruno Para

Trois âmes sœurs

Martina Clavadetscher – Éditions Zoe – roman inédit traduit de l’allemand [Suisse] par Raphaëlle Lacord (août 2023 – 272 pp. GdF. 22 € / numérique 13,99 €)

Iris vit dans un bel appartement new-yorkais. Existence un peu vide, qui peut se perdre dans la contemplation d’un abricot pourrissant. Sa vie s’anime quand rentre son amant Eric, qui lui annonce la venue à dîner de deux amies. Iris est au centre de l’attention, comme une chose un peu fragile, une personne dans une sorte de convalescence. On en vient à vouloir raconter des histoires. Ce ne sera pas facile pour Iris, semble-t-il. Pourtant, à la stupéfaction de tous, elle entreprend de raconter celle de sa demi-sœur Ling. Une nouvelle section du livre s’ouvre. Ling ne connaît pas ses parents. Elle vit dans une grande ville fauchée par la pollution et les pluies acides. Elle travaille sur une chaîne d’assemblage de femmes robots, à l’apparence humaine parfaite, objets de désirs calibrés. Elle élimine les imperfections qui demeurent après le moulage d’une gomme imitant parfaitement la chair sur un squelette métallique, qui a été monté par des hommes. Les modèles n’ont pas de tête ; celles-ci sont assemblées dans la pièce d’à côté. Quand Ling, à l’existence strictement mesurée, rentre chez elle, elle se perd dans la contemplation de son film préféré, Paradise Express, d’un certain Zhan Chan. Un jour, elle sera appelée à travailler au montage des têtes. Elle rencontre un modèle en cours d’apprentissage, Harmony, qu’elle interroge sur ses propres origines. Celle-ci se met à lui raconter l’histoire d’Ada Lovelace. Nouvelle section du livre…

C’est une femme qui va raconter l’histoire d’une femme qui racontera celle d’une troisième. Et chacune de ces voix féminines devra s’émanciper. Pour Martina Clavadetscher, le propos n’est pas de nous narrer une nouvelle fois les rêves des moutons électriques, ni l’avènement d’un nouveau type de conscience à ce qui n’en avait pas. Bien sûr, c’est le cas pour l’un de ces personnages, mais les récits enchâssés, qui explorent les origines de l’informatique et de l’intelligence artificielle, fouillent tout autant l’histoire de la contrainte qui conditionne la vie des femmes à travers les siècles. En son centre, le roman renferme le destin d’une femme issue d’une union malheureuse, éduquée à une maîtrise totale de ses pulsions et qui s’émancipe par la science et la machine : Ada Lovelace, à qui l’on doit le premier programme informatique de l’histoire. Et ce cœur leste de son poids de réalité toute la fiction qui l’enserre : Ling, à l’existence millimétrée, voit sa vie bouleversée par la machine qui devient indépendante et même capable de la solliciter sur ses propres origines. Iris se libère peu à peu de sa condition, en tenant dans sa main les fils des récits qui s’enchevêtrent, malgré les milliers de visages identiques au sien qui l’entourent. Elle se décide à enfin quitter son appartement pour pénétrer, nue, dans la grande ville, dans le grand monde des vivants.

Avec Trois âmes sœurs, Martina Clavadetscher mène une très belle réflexion sur ce qu’est l’éthique au prisme d’une définition extensive du vivant et sur les moyens à disposition de chaque être vivant pour gagner son autonomie. Nul ne pouvait mieux faire entendre ces voix qu’une dramaturge, et leur donner sur la page et dans nos esprits, la profondeur, la fluidité et le naturel des pensées qui se construisent, séduisent par le spectacle qu’elles en donnent, et nous mettent à notre tour en mouvement.

Arnaud Laimé

Éclats miroitants

Alix E. Harrow – Hachette, coll. « Le Rayon Imaginaire » – septembre 2023 (court roman inédit traduit de l’anglais [USA] par Thibaud Eliroff – 240 pp. GdF. 22 € / numérique 14,99 €)

Alix E. Harrow, lauréate du prix des lecteurs Bifrost 2020 pour sa nouvelle « Guide sorcier de l’évasion : atlas pratique des contrées réelles et imaginaires » (cf. Bifrost 99), poursuit son travail de réécriture des contes. Ce second volumes des « Contes fracturés » est la suite directe d’Éclats dormants (cf. Bifrost 111), et non pas une variation indépendante autour d’un autre conte. On retrouve donc Charm, Prim et surtout Zinnia, quelques années après la fin du premier volume. Cette dernière continue de sauter allègrement d’un univers à l’autre, découvrant autant de variations de la Belle au bois dormant. Jusqu’au jour où un grain de sable vient se glisser dans la mécanique. L’héroïne se retrouve ainsi face à une Blanche-Neige ! Puis bien vite une Méchante Reine. L’univers se détraque à force de supporter ces voyages, et le monde de Zinnia commence à en subir les conséquences.

Son amitié avec Charm est au point mort et ces nouvelles aventures la mettront à rude épreuve. Le péril est grand et le saut d’une dimension à l’autre ne sera pas de tout repos.

Réflexion sur le bien et le mal — et la volatilité de ces notions —, sur le destin et le libre-arbitre, cette novella se lit rapidement et sans déplaisir, Alix E. Harrow jouant habilement sur le côté méta pour évoquer d’une plume complice, la fantasy, les contes ou d’une manière plus générale les clichés en littérature. Le personne de la Méchante Reine sans nom est l’occasion pour l’autrice de réinterroger cette figure archétypale des contes (et de la fiction en général), dans une perspective féministe fort à propos. Le bémol principal sur le fond, qui peut ne pas en être un pour une part du lectorat, réside dans le côté young adult du texte, qui se ressent très fortement dans les dialogues et pensées de Zinnia, jusqu’à en être par moments un peu lourd.

Le bémol principal sur la forme reste le même que pour le premier tome : le prix ! L’histoire s’arrête page 207 et ensuite, biographie, remerciements, promo et chapitre du volume précédent… C’est d’autant plus incompréhensible qu’il est nécessaire d’avoir lu Éclats dormants avant. Ce qui, il est vrai, est loin d’être explicite.

La parenthèse des « Contes fracturés » se referme et l’on attend la prochaine livrée d’Alix E. Harrow, pas franchement emballés par cette duologie, mais confiants pour la suite !

Mathieu Masson

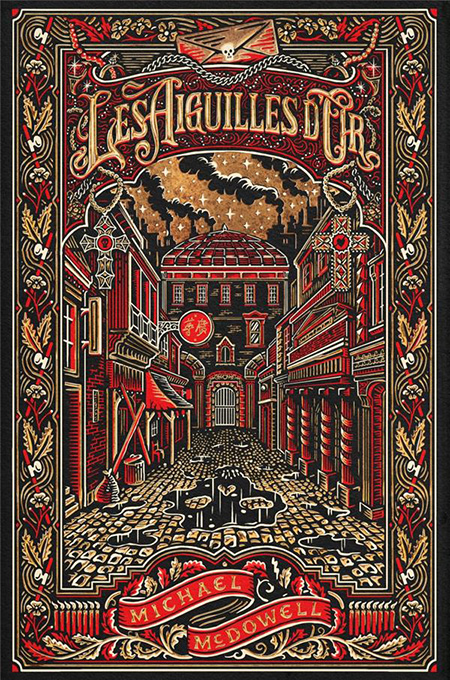

Les Aiguilles d’or

Michael McDowell – Monsieur Toussaint Louverture, coll. « Bibliothèque Michael McDowell » – octobre 2023 (roman inédit traduit de l’américain par Jean Szlamowicz – 520 pp. LdP. 12,50 €)

L’automne 2023 a vu la parution d’un nouveau titre de la « Bibliothèque Michael McDowell », déjà riche de la saga Blackwater (cf. Bifrost n°107). Intitulé Les Aiguilles d’or et paru en 1980 en VO), il confirme la puissante cohérence stylistique et thématique de McDowell. D’une écriture toujours aussi efficace, l’écrivain déploie à nouveau une véritable contre-histoire des États-Unis. L’auteur explore ici les bas-fonds de la New York du XIXe siècle finissant. Il emmène, ou plutôt plonge, lecteurs et lectrices au cœur du quartier dit du « Triangle Noir ». Dans l’interlope topographie de ses rues borgnes et autres venelles ténébreuses se tapissent maisons closes, salles de jeu, fumeries d’opium et autres lieux destinés à satisfaire les vices d’une société new-yorkaise n’ayant de bonne que le nom… Il apparaît en effet que la famille patricienne des Stallworth, placée sous la patriarcale férule du juge James Stallworth, ne peut en réalité guère en remontrer en matière d’éthique au clan de « Lena la Noire ». Est ainsi surnommée la matriarche de la seconde des familles protagonistes des Aiguilles d’or, celle des Shanks, comptant autant de voleurs et prostituées que celle des Stallworth comprend de pasteur et autres piliers de l’ordre établi. Certes en délicatesse avec les lois écrites, les Shanks n’en possèdent pas moins une boussole morale certes singulière, mais plus assurée que celle des Stallworth. Ces damnés de l’urbaine terre new-yorkaise en feront la preuve lors d’un récit qui agrège d’une manière horrifique mélodrame social à la Dickens et feuilleton fin-de-siècle. Aussi prenantes et troublantes que Blackwater, ces Aiguilles d’or augurent de la meilleure des manières des sorties à venir dans la « Bibliothèque Michael McDowell ».

Pierre Charrel

Ségurant - Le Chevalier au Dragon

Anonyme – Les Belle Lettres – octobre 2023 (réédition digest du roman de la Table Ronde édité et traduit par Emanuele Arioli d’après des manuscrits médiévaux retrouvés – 272 pp. GdF. 13,50 €)

Ça a fait quelques bruits dans le landerneau. Ce n’est pas tous les jours, ni même tous les ans, qu’un archiviste médiéviste exhume un roman arthurien oublié, quasiment perdu puisque inconnu. Quand je suis allé commander l’ouvrage, mon libraire, amateur de la chose médiévale, le connaissait, l’avait lu et apprécié. Comme je le feuilletais dans un café après en avoir pris livraison, une bibliothécaire de passage le connaissait aussi… Ce n’est pourtant pas le nouveau Musso ! C’est la réédition digest d’un ouvrage paru en deux tomes en 2019 aux Éditions Honoré Champion. Le premier tome contient ce qu’il est convenu d’appeler la version cardinale issue d’un manuscrit ayant appartenu à Richelieu, conservé à la bibliothèque de l’Arsenal à Paris, qui conte l’essentiel des exploits de Ségurant. Le second tome contient des versions alternatives ou complémentaires qu’Emanuele Arioli a retrouvé dans maintes bibliothèques d’Europe, certain n’ayant échappé aux flammes que de justesse.

L’histoire de Ségurant, le meilleur d’entre tous les chevaliers de son temps, et tint en lice lors d’une joute face à Lancelot du Lac en personne n’est pas terminée. Le médiéviste italien hésite entre deux hypothèses : que l’histoire de ce preux n’ait jamais eu de fin car il est très possible qu’elle n’en eût pas, restant totalement ouverte. Ou qu’elle soit définitivement perdue. L’ultime chapitre — des chapitres crées pour aider à la lecture actuelle — s’intitule « L’Oubli de Ségurant ». La plus ancienne version a vraisemblablement été rédigée au XIIIe siècle, entre 1240 et 1273 et semble avoir connu un franc succès en son temps avant de sombrer dans un oubli séculaire. Il y a eu donc de nombreuses réécritures et maints ajouts.

La première partie de la version cardinale en est aussi la plus longue. On y voit Ségurant l’emportant sur tous les preux de l’époque, triomphant de tournoi en tournoi, et finalement bien peu présent à la guerre. Il apparaît davantage comme un sportif qu’un soldat ; il a même quelque chose d’un super-héros. Pourtant, Ségurant n’est qu’un homme extrêmement brave et bien plus fort encore, mais il n’y a pas d’éléments fantastiques. Ses exploits gargantuesques à table rivalisent avec ceux en lice. On découvre que ces gens (ou plutôt ceux de l’époque d’écriture) se lavaient toujours les mains avant de passer à table alors que l’époque, aux yeux du commun du moins, n’est pas réputée pour son hygiène. D’ordinaire, l’amour courtois fait combattre le preux pour une dame s’il ne s’abîme pas dans quelque quête (du Graal) mystique. Pas Ségurant ! Il nous apparaît comme un crétin bas du front, pire qu’un Conan ou un Rambo. Il semble n’avoir pas le moindre intérêt pour la gent féminine, Dieu moins encore. Il ne se bat pas pour affirmer quelque suprématie virile auprès des belles mais plutôt parce qu’il n’imagine pas quoi faire d’autre.

Selon Emanuele Arioli, Ségurant serait à rapprocher du héros germano-scandinave au nom proche — Siegfried/Sigurd, sorte d’avatar qui, en France ou en Italie où est apparu Ségurant, se serait imbriqué dans la Matière de Bretagne. Jusqu’à la page 143, les exploits de Ségurant n’ont absolument rien de magique tandis que ceux de Siegfried sont imprégnés de magie. Chose d’autant plus visible dans le film La Vengeance de Siegfried de Harald Reinl (1966). La Course de Kriemhilde du même réalisateur (1967) est en revanche une pure fresque historique où, sur la fin Ségurant va disparaître presque comme par enchantement, étant ensorcelé par Sybille et Morgane. Celles-ci réagissent en femmes dédaignées, le chevalier ne succombant point à leurs charmes — un art qui leur aurait permis de le manipuler pour nuire à Arthur qu’elles haïssent. Leur action bascule de la métaphore à une réalité magique qui perd Ségurant tout autant.

Tout nous est raconté, jamais montré. Comme bien d’autres récits médiévaux ce Ségurant est répétitif à l’envi. Les mêmes sempiternelles expressions ne cessent de revenir comme le ressac sur un plage, joute après joute. D’un point de vue strictement narratif, force est d’admettre que ce n’est guère passionnant. L’intérêt est ailleurs. C’est une nouvelle pierre de touche qui vient s’ajouter à la base des littératures de l’imaginaire et de la Fantasy tout particulièrement. L’ouvrage est donc très important en tant que source retrouvée qui nous est restituée par Emanuele Arioli. Capital pour ceux qui s’intéressent aux sources de l’imaginaire, dispensable pour les autres qui y chercheraient quelque divertissement.

Jean-Pierre Lion

Organes Invisibles

Zaki Beydoun – Sindbad / Actes Sud, coll. « Exofictions » – novembre 2023 (recueil inédit traduit de l’arabe [Liban] par Nathalie Bontemps – 128 pp. LdP. 14,50 € / numérique 10,99 €)

Organes invisibles est une anthologie qui regroupe un ensemble de vingt-deux très courts récits et textes issus de trois recueils. Une brève préface de J-M. G. le Clézio introduit l’ensemble.

Quel étrange livre que celui-ci… « Extension », la nouvelle qui ouvre le bal, ressemble ainsi à une méditation lysergique teintée de surréalisme dalinien, lorsqu’un homme grandit inexplicablement jusqu’à être plus immense encore que l’espace infini, inversant sa perception des proportionnalités, et aboutissant à la contemplation extatique d’un univers orgasmique. On comprend rapidement pourquoi Salvador Dali est cité en préface alors que Borges et Kafka le sont en 4e de couverture ! La parenté fantastique invoquée en sous-titre est cependant toute relative, et il semble que le style général de l’auteur s’apparente bien davantage au courant surréaliste. Si Magritte avait peint un livre en lieu et place de sa pipe, c’eût été celui de Zaki Beydoun : ceci n’est pas un livre !

Avec la nouvelle-titre, le narrateur perçoit ses sensations comme des extensions de lui-même, et le corps semble n’être qu’une entrave à l’immensité de son moi psychanalytique freudien. « Les pensées ne sont en réalité que des pénis amputés », peut-on y lire… dont acte. La lecture de « L’Éveil », fin de relation de couple vécue comme une anti-hallucination où l’autre disparaît — au sens propre — du champ de vision, ou bien de « Paranoïa », mise en scène du moi confronté au jugement supposé de l’autre, confirme par ailleurs cette impression de délire psychédélique mortifère dont l’ego de l’auteur est le véritable inspirateur.

Les textes issus les plus anciens sont parfois étonnamment courts, de l’ordre du paragraphe, et paraissent souvent n’avoir aucun sens à moins d’être versé dans l’onicocritie, science de l’interprétation des rêves. Car c’est bien de cela qu’il semble être ici question, de la transcription littéraire de cauchemars insensés, et il y a certes quelque chose de fascinant à découvrir l’univers onirique auto-psychanalytique d’un conteur dont la plume s’avère libérée de toute contrainte conventionnelle, et parfois porteuse d’un je-ne-sais-quoi d’irrévérencieux : ainsi en est-il de « Ma nouvelle bouche », récit dans lequel le narrateur n’en a plus et se voit contraint de hurler sa rage par l’entremise de son auguste derrière… à l’haleine suffocante !

On l’aura compris Organes invisibles n’est pas à proprement parler un ouvrage de science-fiction, ni même de littérature fantastique ; c’est une introspection métaphysique surréaliste mise en prose, qui trouverait sans peine sa place dans un cabinet de curiosités littéraires. Sans être exceptionnelle et malgré un tarif élevé eu égard au format, cette « Exofiction » iconoclaste est peut-être cependant suffisamment étrange pour mériter que l’on s’y attarde, constituant un étonnant échantillon d’un genre littéraire que l’on qualifierait volontiers de délirium-fiction.

Julien Amic

Lux

Maxime Chattam – Albin Michel – novembre 2023 (roman inédit – 512 pp. GdF. 22,90 € / numérique 15,99 €)

Quelle est la nature de Sphère ? Quel est son objectif ? Ces questions sont sur toutes les lèvres depuis l’apparition de cet OVNI sphérique et lumineux au-dessus de l’océan Atlantique. Invasion extraterrestre ? Messager de la Terre-mère ? Annonce de fin du monde ? Manifestation divine ? Les plus grands scientifiques du monde entier sont dépêchés sur place pour le découvrir. De même que la cellule Icon, réunissant penseurs, créateurs et autres artistes, méticuleusement choisis pour leur imagination, leur créativité, leurs compétences sociales ou leur intelligence émotionnelle, leur compréhension de l’autre. Leur objectif : proposer des idées innovantes, originales et vérifiables quant aux comportements étudiés de Sphère, à son fonctionnement et à son origine, en se basant sur les résultats produits par la recherche. C’est ainsi que Zoé, romancière française à succès, accompagnée de sa fille Romy, est envoyée sur Lux, la plateforme internationale construite à la hâte, juste en-dessous de Sphère. Pourquoi elle ? Que peut une simple écrivaine face à une tâche aussi ardue et colossale ? Et quelles menaces planent sur Lux, qui semble pourtant si sécurisée ?

Dans un nouveau roman où se mêlent intrigues politiques et espionnage industriel, Maxime Chattam nous amène sur une Terre d’un avenir proche, ravagée par les tempêtes et le réchauffement climatique. C’est dans ce contexte qu’apparaît cette boule de lumière d’origine inconnue. L’espoir se mêle à la panique, les conflits entre nations menacent d’éclater. Mais si l’on retrouve cette vision pessimiste de l’humanité que l’auteur présentait déjà dans la trilogie du « Cycle de l’homme », une autre vision, empreinte d’espoir, voit le jour dans Lux.

L’intrigue manque peut-être d’originalité, la thématique de l’OVNI s’étant fait une place de choix dans la littérature de science-fiction, depuis H.G. Wells et sa Guerre des mondes au plus récent Sur la route d’Aldébaran d’Adrian Tchaikovsky, mais elle reste menée d’une main de maître. L’auteur ne pose pas ici un questionnement scientifique, mais humain. Dans sa « note aux lecteurs » de fin, il cite d’ailleurs Barjavel : « La vérité, c’est ce qu’on croit », montrant ainsi que tout l’objectif de son roman n’est pas tant la connaissance de ce qu’est Sphère, que la croyance et l’espérance qu’elle peut apporter à une humanité sur le déclin.

Le lecteur se prête ainsi au jeu et tente de deviner, avec les personnages, la nature de Sphère. Le suspense est à son comble, Maxime Chattam ne s’affranchissant pas totalement de son genre de prédilection, celui du thriller. Les personnages eux-mêmes sont bien écrits, profondément humains, avec leurs défauts, leurs erreurs, leurs décisions, leurs jugements de valeurs qui les rendent attachants, parfois agaçants, mais toujours réalistes.

Un livre prenant, qui se lit bien et peut constituer une bonne entrée dans la littérature de science-fiction et d’anticipation.

Éléonore Bailly

Promenons-nous dans les bois

Margaret Atwood – Robert Laffont, coll. « Pavillons » novembre 2023 (roman inédit traduit de l’anglais [US] par Michèle Albaret-Maatsch et Isabelle D. Philippe. 368 pp. GdF. 21 € / numérique 14,99 €)

L’automne 2023 a vu le retour de l’autrice de La Servante écarlate (Bifrost n°39). Ce n’est cette fois-ci pas avec un roman que Margaret Atwood se signale à nouveau mais avec un recueil de nouvelles, un genre dans lequel elle s’était déjà illustrée avec Neuf contes (Bifrost n°93). Les récits de Promenons-nous dans les bois sont de dates récentes. Peut-être est-ce la raison pour laquelle ils portent la trace du présent. Il peut s’agir de celui propre à une écrivaine octogénaire, veuve depuis 2019. Les nouvelles formant le (mini) cycle de « Tig & Nell » évoquent de manière autobiographique un couple affrontant la sénescence et la mort. Ces attachantes histoires relèvent cependant de la littérature blanche, et c’est dans la partie de l’ouvrage intitulée « Ma mère, cette sorcière » que se trouvent les genres chers à Bifrost. Le réalisme fantastique y domine avec la nouvelle donnant son titre à ce segment (la biographie d’une mère possiblement magicienne par sa fille) ainsi que dans « Entretien avec un mort » et « Une mort à coup de coquillages » — on y fait parler les morts que sont George Orwell et Hypatie d’Alexandrie — et « La métempsychose ou le voyage de l’âme », témoignage d’un escargot réincarné dans une femme. « Impatiente Grisildis » et « Mêléegénérale » relèvent de la SF, le premier relisant l’un des Contes de Canterbury à une aune extraterrestre, le second imaginant un futur matriarcal. De celui-ci, comme de ces autres textes, le présent n’est une nouvelle fois pas très loin. Margaret Atwood y évoque en effet autant de questions d’une actualité que l’on dit brûlante : les unes féministes, les autres écologiques ou bien encore pandémiques. Engagé, le regard porté par l’écrivaine sur ces points saillants de notre temps est enfin marqué par un humour rendant d’autant plus efficaces les interventions que sont ces miniatures de l’Imaginaire.

Pierre Charrel

Muncaster

Robert Westall – Les Éditions du Typhon, coll. « Les Hallucinés » – novembre 2023 (réédition d’un court roman paru initialement sous le titreLe Maléfice de Muncasterchez Hachette Jeunesse – traduction inédite de l’anglais [UK] par Benjamin Kuntzer – 144 pp. semi-poche 17,90 € quand même !)

Joe est cordiste : un artisan-maçon qui intervient sur des ouvrages difficiles d’accès (cheminées d’usines, tours…) en utilisant des techniques empruntées à l’alpinisme. Avec son collègue Billy, il est missionné pour des travaux de réfection sur les tours de la cathédrale de Muncaster (ne cherchez pas le diocèse de Muncaster, il n’existe pas ; par contre, dans le nord-ouest de l’Angleterre se trouve un château de Muncaster ayant la réputation d’être hanté…). Très vite, à soixante mètres au-dessus du vide, Joe découvre une gargouille qui semble dotée de pouvoirs surnaturels. Petit à petit, le cordiste comprend que cette créature réclame un sacrifice, et que sa famille est menacée.

Robert Westall a commencé à écrire pour les enfants, mais après la mort de son fils, ses textes ont évolué vers davantage de noirceur. Cette tragédie personnelle transparaît dans Muncaster : le narrateur entretient une relation très forte avec son jeune fils et celui-ci, comme d’autres enfants, devient la cible de la gargouille maléfique.

Ce roman est initialement paru dans une collection jeunesse, on ne s’étonnera donc pas que l’histoire, classique, se déroule sans beaucoup de surprises. Malgré ce défaut et une écriture assez lisse, Muncaster est un court roman qui se lit avec intérêt. Le narrateur s’avère un personnage touchant dans sa simplicité, et on découvre le monde des cordistes, ces artisans amoureux des belles pierres qui défient la gravité. Une curiosité pour les curieux.

Jean-François Seignol

Voyage au pays de la quatrième dimension

Gaston de Pawlowski – Flatland, coll. « Le Grenier cosmopolite » – décembre 2023 (réédition – 384 pp. GdF. 20 €)

Écrivain, docteur en droit, critique littéraire, reporter sportif, Gaston de Pawlowski (1874-1933) reste aujourd’hui surtout connu d’un petit public d’amateurs de curiosités et de vieilleries pour son Voyage au pays de la quatrième dimension. Paru une première fois en 1912, le roman a bénéficié d’une refonte en 1923, avant d’être réédité tous les vingt ou trente ans, jusqu’à la présente édition dite du centenaire chez Flatland. Une version rehaussée d’une longue postface de Fabrice Mundzik, qui tient du travail de fourmi pour avoir relevé tous les repentirs, rajouts et retraits faits par l’auteur entre les différentes éditions parues de son vivant, ainsi que d’articles venant compléter ledit Voyage et de quelques brèves fictions rédigées par d’autres auteurs s’inspirant du roman de Gaston de Pawlowski. Cela, sans oublier les illustrations originales de Léonard Sarlouis (qui auraient mérité un papier un rien moins fin pour mieux briller). Tout ceci devrait suffire à ravir les connaisseurs.

Et pour les néophytes curieux, de quoi parle ce Voyage au pays de la quatrième dimension ? Composé d’une cinquantaine de chapitres, comme autant d’articles parus dans différents supports puis rassemblés de façon à former un récit cohérent, ce livre est moins une exploration de ce thème, en vogue à l’époque, qu’est la quatrième dimension physique — même si les premiers chapitres abordent quelques impossibilités topologiques que seule une quatrième dimension physique peut expliquer — qu’un panorama des temps futurs. La quatrième dimension, ici, est selon Pawlowski davantage une forme élevée de la conscience, qui privilégie la qualité des choses. Au fil des chapitres, ce Voyage prend l’apparence d’un catalogue d’idées et d’inventions, dont certaines préfigurent de nombreux tropes de la SF : citons en vrac la communication avec Mars, dont les habitants répondent en français aux humains ; un procédé de rajeunissement des élites (des vieillards cacochymes retrouvant leur vingt ans sous le règne d’un Léviathan très hobbesien), ledit Léviathan dont la chute trouve ses prémices dans une révolte de singes ; la lévitation universelle, qui devient un moyen de transport, au risque de provoquer quelques perturbations – des « forces vagabondes » donnent une conscience aux objets – qui finissent par exaspérer, après quoi, on voyage par corps astraux : d’où l’apparition de corps de location, à disposition là où le corps astral arrive. Il y a aussi des animaux mécaniques qui deviennent vivants et des microbes devenus géants suite à un procédé, et qu’on finit par empailler.

Récit aussi curieux que fascinant, Voyage au pays de la quatrième dimension méritait bien cette remise en lumière à l’occasion de ses cent ans. Avis aux amateurs.

Erwann Perchoc

L’exoplanète féministe de Joanna Russ

Joanna Russ – Cambourakis – janvier 2024 (essais, lettres et archives choisies et traduites par Charlotte Houette et Clara Pacotte – 200 pp. GdF. 24 €)

Alors que les lecteurs de science-fiction français (re)découvrent Joanna Russ (1937-2011), la romancière avec L’Humanité-femme, réédition de son roman The Female Man chez Mnémos (précédemment paru en 1977 chez Robert Laffont sous le titre — assez misogyne — L’Autre moitié de l’homme), voici que sort un petit recueil sur sa prose hors fiction. Choisis et traduits par Charlotte Houette et Clara Pacotte, membres du groupe de recherche EAAPES (Exploration des Alternatives Arrivantes de Provenance Extra-Solaire), ces différents documents nous montrent Joanna Russ, la femme derrière la romancière et nouvelliste si peu traduite en France. Universitaire, amie au long cours de Samuel Delany, féministe et lesbienne fière de sa sexualité, mais également correspondante d’autres grandes dames de la SF comme Ursula Le Guin ou James Tiptree Jr, Joanna Russ n’avait pas la langue dans sa poche et pouvait avoir la plume acérée ou d’une douceur extrême suivant les sujets et les correspondants.

En choisissant des documents variés proposés à la traduction, les deux traductrices donnent à voir non seulement les différentes facettes de Joanna Russ, mais également du petit monde de la science-fiction américaine de la fin du vingtième siècle. Et certains textes comme « Cher collègue, je ne suis pas un homme honorifique » n’ont pas pris une ride et trouvent un écho troublant dans certaines réactions masculines de l’ère #MeToo et les fameux « Not All Men » ingénument hypocrites à chaque nouvelle affaire. D’autres comme « Sur Mary Wollstonecraft Shelley », « Amor Vincit Foeminam : la bataille des sexes dans la science-fiction » ou « A Boy and His Dog, la solution finale » s’avèrent des critiques littéraires jubilatoires par leur ton, et érudites par leur contenu. Encore plus intéressantes, les différentes correspondances présentées entre Joanna Russ et Alice B. Sheldon (plus connue à l’époque sous son pseudonyme de James Tiptree Jr), Monique Wittig ou Dorothy Allison qui montre les coulisses de l’écriture et les préoccupations multiples de ces écrivaines, ne se limitant pas du tout à la publication.

Bien qu’il ne fasse que 200 pages, ce petit livre s’avère très roboratif et intéressera les curieux et curieuses des coulisses littéraires et notamment de sa frange féministe. Si vous n’aimez pas quitter les rives de la fiction, passez votre chemin. Si en revanche, vous aimez les débats intellectuels vifs, ou voir ce qu’il se passe derrière le miroir, alors faites-vous plaisir et piocher à votre guise d’un texte à l’autre.

Stéphanie Chaptal

Les Dieux de jade et d’ombre

Silvia Moreno-Garcia – Bragelonne, coll. « Fantasy » – janvier 2024 (roman inédit traduit du l’anglais (Mexique) par Olivier Debernard – 312 pp. GdF. 22 € / numérique 12,99 €)

Après Mexican Gothic (cf. Bifrost n°104), un Rebecca mexicain teinté d’inspirations lovecraftiennes et La Fille du Docteur Moreau (cf. Bifrost n°110), une réinterprétation du classique de H.G. Wells, les éditions Bragelonne poursuivent les traductions des romans de Silvia Moreno-Garcia avec Les Dieux de jade et d’ombre, qui puise son inspiration dans le Popol Vuh, recueil des mythes créateurs du peuple quiché.

À la mort de son père, Casiopea Tun et sa mère reviennent dans la famille maternelle à Uukumil, dans la péninsule du Yucatán. Brune de peau et pauvre, Casiopea est souvent négligée et assignée aux tâches ménagères dans la somptueuse demeure de son grand-père. Elle endure aussi les mauvais traitements infligés par son cousin.

Une nouvelle fois victime de brimades, elle se retrouve seule dans la maison familiale et libère accidentellement Hun-Kamé, le dieu de la mort, enfermé dans un coffre par son traître de frère jumeau, Vucub-Kamé. Ce dernier a dispersé des parties du corps de Hun-Kamé à travers le Mexique, les confiant à des sorciers, des démons et d’autres entités surnaturelles. Après avoir pris le trône de Xibalba, le monde souterrain, Vucub-Kamé ambitionne d’annexer le monde des humains et de restaurer à coup de sacrifices sanglants la gloire des époques passées. Casiopea, lié par la magie à Hun-Kamé, n’a d’autre choix que de le suivre dans sa reconquête de L’Inframonde. Leur périple les conduit à travers tout le Mexique, du Yucatán à Veracruz, en passant par Mexico, El Paso et la Basse-Californie. Hun-Kamé, privé d’une partie de sa puissance magique, puise dans la force vitale de Casioepa. Cette relation symbiotique, tout autant que symbolique des sentiments naissants entre les deux personnages, n’est pas sans conséquence : Casiopea meurt à petit feu en absorbant la magie de Hun-Kamé, tandis que le dieu devient de plus en plus vulnérable à la mort.

Les Dieux de jade et d’ombre est avant tout l’histoire de l’émancipation d’une jeune fille et de sa découverte d’elle-même. Silvia Moreno-Garcia met en scène des personnages bien caractérisés confrontés à des dilemmes moraux et plongés dans un monde menaçant jalonné de cauchemars ensanglantés, de rituels religieux macabres et d’épreuves dangereuses subies dans le monde souterrain. Elle propose aussi une réflexion sur le destin, la loyauté, la famille, la vie, la mort et la condition humaine. Le roman se concentre surtout sur la romance impossible entre les deux protagonistes, laissant le contexte historique — la fin des années 1920, alors que le Mexique émerge d’une période de conflit révolutionnaire — en toile de fond. Et si l’exploration des légendes et de la culture maya s’avèrent plaisante, on ne peut s’empêcher de trouver l’ensemble légèrement décevant en raison d’une structure narrative un peu prévisible et resserrée autour des émois des protagonistes.

Karine Gobled

Shelter

Christophe Carpentier – Au Diable Vauvert – janvier 2022 (roman inédit – 176 pp. GdF. 18,50 €)

S’inscrivant dans la lignée des théâtraux L’Homme-canon (Bifrost 106) et Carnum (Bifrost 109), le dernier opus en date de Christophe Carpentier adopte une forme tenant à nouveau plus d’un texte pour la scène que du roman annoncé par l’éditeur. Shelter se présente en effet comme une succession de dialogues, s’articulant en trois actes, eux-mêmes divisés en scène. L’auteur assume ainsi pleinement un registre dramatique que vient encore et souligner la mention finale d’un baisser de « rideau ».

Prenant là encore la suite de L’Homme-canon et de Carnum, Shelter a pour cadre une France que l’on pourrait aussi bien situer en nos temps contemporains que dans un futur très proche. Ses deux protagonistes ont pour prénoms Terry et Shelley. Le premier fut ainsi prénommé par ses géniteurs cinéphiles en hommage au réalisateur de Brazil. La seconde, aux parents quant à eux plutôt amateurs de littérature, doit son prénom à l’autrice du Prométhée moderne. L’échange initial durant lequel Terry et Shelley s’exposent l’une à l’autre la genèse de leurs prénoms donne d’abord le ton de Shelter, empreint comme à l’accoutumé chez Christophe Carpentier d’une ironie toute moderne. En témoignent ces quelques considérations de Terry : « on est deux banlieusards made in France, assis l’un en face de l’autre avec nos deux prénoms anglais en plein centre-ville de Sevran. » Affichant un humour sarcastique allant crescendo tout au long de Shelter, ces propos liminaires sur les noms de baptême de ses héroïne et héros en suggèrent encore le programme science-fictionnel. Ainsi placé sous les figures tutélaires de Terry Gilliam et de Mary Shelley, Shelter agrège à l’imaginaire acidement débridé du premier la redoutable puissance spéculative de la seconde.

In fine hautement détonant, Shelter débute cependant de manière fort prosaïque. En proie à un célibat rien moins qu’extraordinaire, le lillois Terry et la native de Colombes qu’est Shelley font connaissance lors d’un date sans doute planifié via quelque application de rencontres. Se jaugeant de part et d’autre de la table d’un restaurant prétendument italien servant indifféremment pâtes à la carbonara et banana split, les trentenaires esseulés semblent d’abord composer quelque scène d’une hexagonale rom com. Du moins jusqu’à ce que Terry propose à Shelley de s’engager avec lui dans la voie d’une « radicalité » amoureuse consistant, toujours selon ses mots, en un absolu refus du « diktat de l’accouplement ». Apparemment dubitative quant à la perspective d’une relation platonique avec Terry, mais en réalité séduite par ce dernier, Shelley accepte bientôt sa proposition…

De ce qui adviendra dès lors, il est impossible d’en dire plus sous peine de divulgâcher un récit hautement surprenant, scandé qu’il est par de retentissants coups de théâtre ! Tout au plus indiquera-t-on qu’après avoir (faussement) dessiné les sociologiques contours d’une réflexion sur le couple amoureux, l’expérience no sex de Terry et Shelley se mue en véritable objet de SF. Évolutionniste et dystopique, Shelter emmène en d’étranges contrées spéculatives qui ne sont pas sans évoquer celles arpentées par Brian Evenson dans le diptyque Immobilité/L’Antre (Bifrost 110).

Pierre Charrel

Migrant ou …brevi finietur (Les Métamorphoses, T.3)

Marina & Sergueï Diatchenko – L’Atalante, coll. « La Dentelle du cygne » – janvier 2024 (roman inédit traduit du russe [Ukraine] par Denis E. Savine – 384 pp. GdF. 22,50 € ; numérique 15,99 €)

Vita nostra brevis est, brevi finietur. Notre vie est brève, elle finira bientôt. Avec Migrant se clôt le triptyque des époux Diatchenko. Initialement paru entre 2007 et 2010 en VO, L’Atalante nous en propose la traduction, sans se presser, depuis 2019. Pour rappel, le premier volume, Vita nostra (Bifrost 97), était une claque tant les auteurs parvenaient à suggérer sans rien expliquer. Le deuxième, Numérique (Bifrost 104), beaucoup plus banal, avait un peu déçu. Migrant relève la barre, mais sans atteindre les sommets du premier tome. Pourtant, le début se montre très séduisant : un homme, au doux surnom de Krokodile, passe sans transition d’une rue banale d’une ville terrienne à une salle d’une obscure administration. Il y apprend que sa demande a été acceptée et qu’il va pouvoir migrer vers une planète. Pas celle de son choix, car les choses ont changé depuis qu’il s’est porté candidat, mais on lui laisse le dernier mot entre Limbe et Raa. Qu’il ne connaît ni l’une ni l’autre. Et, encore plus étrange, il ne sait même pas avoir rempli un dossier ni, surtout, pourquoi. On lui montre juste la preuve qu’il l’a bien fait. On lui fait visionner un court message qu’il a lui-même enregistré auparavant et qui n’explique pas grand-chose, hormis qu’il a pris cette décision de son plein gré et après mûre réflexion. Et on lui explique que pour payer ce voyage vers sa nouvelle demeure, il lui en a coûté deux ans de sa vie.

Et le voilà sur Kaa. Sans rien savoir sur la planète. Sans même connaître la langue. On la lui a implantée dans le cerveau, mais parfois, des dissonances se font ressentir. Mais il doit s’adapter et, surtout, faire des choix, encore, sans en connaître les tenants et les aboutissants. Simple homme dans un monde qui n’est pas le sien, où les habitudes, les coutumes, les façons de vivre sont terriblement différentes de celles qu’il connaît. Comme cette épreuve qui lui permettrait de devenir un citoyen à part entière, mais qu’on lui déconseille de passer, car il n’a pas en principe les capacités de réussir. Têtu, il se lance et Kafka continue : des étapes se succèdent, certaines sans queue ni tête, sans que rien, jamais, ne soit réellement expliqué. Sans oublier les réflexes racistes de certains de ses nouveaux concitoyens. Et, surtout, le sentiment d’étrangeté permanent. Pour Krokodile comme pour le lecteur. Essayer de comprendre comment tout cela fonctionne et, surtout, où veulent nous emmener les auteurs est le principal moteur de Migrant. Mais les enjeux du récit sont assez faibles et leur portée sans grande force. Plus abordable que Vita nostra, plus enthousiasmant que Numérique, ce roman clôt de manière correcte un triptyque original méritant le détour. Et, pour prolonger, le plaisir, Marina Diatchenko, dorénavant veuve, a publié l’année dernière un nouveau volume, suite de Vita nostra. Saura-t-elle y renouer avec le charme ineffable de sa première histoire ?

Raphaël Gaudin

Le Chien de Guerre & la Douleur du Monde

Michael Moorcock – L’Atalante, coll. « La Dentelle du Cygne » – janvier 2024 (réédition d’un roman traduit de l’anglais [UK] par Henri-Luc Planchat – 240 pp. GdF. 17,50 €)

Œuvre de fantasy, ce roman compte au nombre des textes importants de Michael Moorcock. Il prend place dans notre monde, au XVIIe siècle, durant la Guerre de Trente Ans, peu après le sac de Magdebourg (1631). En rupture de ban par crainte de la peste, Ulrich von Bek, qui a pris part à ce sac, traverse une Allemagne dévastée. Jusqu’à une contrée silencieuse et sans vie où se dresse un château épargné par les vicissitudes de l’époque : Le pied sur Terre de Lucifer. Après qu’il a rencontré Sabrina, une esclave de Satan ayant servi à le ferrer, le Prince des Ténèbres vient lui proposer un marché : se mettre en quête du Saint Graal et le lui rapporter afin que l’Ange Déchu puisse racheter sa place au Paradis, ainsi que toute la douleur du monde, avec en prime son âme déjà damnée et celle de Sabrina si toutefois le Prince des Menteurs a dit la vérité. Cette première partie pleine de questionnements métaphysiques est la plus intéressante du livre.

Le seconde partie (non matérialisée) relève de la fantasy moorcockienne classique et aventureuse : on y voit von Bek, accompagné du Kazakh Sadenko — le pendant de Tristelune auprès d’Elric, et qui joue le même rôle littéraire, dont celui d’apporter des dialogues qui fluidifient le récit. Tous deux parcourent une Europe à feu et à sang, ainsi que la Mittlemarch, où l’on retournera à l’occasion pour d’autres volumes de la série von Bek. Le Chien de guerre et la douleur du monde est rattaché au multivers moorcockien notamment par les présences de la reine (des Épées) Xiombarg, et surtout celle du chevalier des Épées, Arioch, ici duc des Enfers en rébellion contre Lucifer, tous deux issus du cycle de « Corum ». La quête confiée à von Bek par le diable n’est pas du goût de toutes les puissances Infernales, et Satan n’est lui-même plus guère en odeur de sainteté aux Enfers. Ainsi revient-on à davantage de considérations métaphysiques pour la conclusion, qui fait le lien avec nombre de récits d’inspiration mythologique tel que Le Crépuscule des Dieux, bien qu’il soit ici davantage question de la mythologie du Livre.

Avec ce roman, Michael Moorcock fait véritablement œuvre de fantasy spéculative ; un genre qui d’ordinaire ne s’y prête guère — l’immense majorité étant assertive. Moorcock invite ici à une spéculation métaphysique avant tout. Il ne nous propose par le sempiternel affrontement manichéen si cher à Tolkien et ses émules. En filigrane, la question posée in fine demeure, comme souvent chez Moorcock : bons ou mauvais, n’est-il pas préférable que l’homme fasse ses propres choix (plutôt que de laisser ceux-ci entre les mains des dieux) ?

Jean-Pierre Lion

Swa

Daniel Walther – Mnémos – janvier 2024 (omnibus de trois romans – 354 pp. GdF. 23 € / numérique 9,99 €)

Ce volume réunit trois romans de Daniel Walther (1940-2018) : Le livre de Swa, Le destin de Swa et La légende de Swa, parus au début des années 80. Peu de textes de l’auteur bénéficient d’éditions récentes, si ce n’est le court roman Les Voyageurs disponible depuis l’année dernière aux éditions du Typhon. Le point commun entre les deux ? Richard Comballot, qui signe la postface de ce dernier ouvrage et la préface du volume qui nous intéresse.

Trilogie de science-fantasy, Swa nous présente les aventures du jeune héros éponyme, que tous ceux qu’il croise trouvent rudement intelligent et sacrément spécial. Pour les femmes, ajoutez aussi diablement attirant. L’action se passe dans un futur post-apocalyptique, après la guerre de Cristal qui a renvoyé l’humanité quelques siècles en arrière. Swa vit dans une citadelle où un grand destin de sage l’attend, mais qui sera contrarié par une voix dans sa tête, venue du dehors, là où les humains sont réputés barbares et dangereux par les tenants de l’ordre. Commencent alors moult péripéties dont il se sortira, car, on vous l’a dit, le bonhomme est brillant.

Science-fantasy parce que, notamment, au milieu de ces combats à l’arme blanche et de ces affaires de légende, se trouvent aussi des pistolets lasers, des automates et une station orbitale. Mais aussi de la télépathie et des rêves prémonitoires. Un mélange des genres qui aurait pu être savoureux. L’onomastique trace des correspondances avec le passé : ainsi ce Khan, implanté après les steppes, au fin fond de l’est, ou encore ce Pacha, chef pirate entouré de noms comme extraits du monde méditerranéen.

Dans la préface, un extrait de l’interview menée pour le dossier du Bifrost 48, numéro lui étant consacré, nous apprend que Daniel Walther en choisissant de se tourner vers la « littérature populaire » en a tiré une écriture « plus lisible ». C’est une façon de voir les choses. Fade et ampoulée en serait une autre.

Dans le monde de Swa, ça torture, ça tue et ça viole à tout-va. Les scènes de sexe sont caricaturales et c’est la foire aux braquemarts. Dans la première partie, chaque nouveau personnage dont il sera question du pénis en possédera un semblant plus gros et plus dur que le précédent — subversif et novateur ! Swa multiplie les conquêtes, pendant que Lsi, celle qu’il aime et qui heureusement peut passer au-delà de ses trahisons (avoir un destin, ça aide), l’attend, toute éplorée. C’est lubrique et malaisant. On souffle fort.

Il en ressort une impression d’avoir lu une énième compilation de péripéties, payée à la ligne, avec un héros si extraordinaire qu’il porte sa légende sur lui, bien malgré lui et sans qu’on sache pourquoi. Mnémos prévoit de poursuivre ce travail patrimonial avec la réédition d’un recueil de nouvelles de Daniel Walther, peut-être un format lui convenant mieux.

Mathieu Masson

Focus Le chevalier aux épines

1) Le conte de l’assassin – Jean-Philippe Jaworski – Les Moutons électriques, coll. « La Bibliothèque voltaïque » – juin 2023 (roman inédit – 518 pp. GdF. 28 € / numérique 9,99 €)

2) Le débat des dames – Jean-Philippe Jaworski – Les Moutons électriques, coll. « La Bibliothèque voltaïque » – janvier 2024 (roman inédit – 528 pp. GdF. 28 € / numérique 9,99 €)

Jean-Philippe Jaworski, le 24 janvier dernier, menait enfin sa trilogie du Chevalier aux épines à son terme, concluant un nouvel arc narratif dans la série des « Récits du Vieux Royaume ».

Deuxième volume de cette histoire, Le Conte de l’assassin signait le retour de Don Benvenuto, incontournable figure du Vieux Royaume et irrévérencieux narrateur de Gagner la guerre (2009). Ainsi l’auteur y renoue avec le ton gouailleur qui avait fait le sel de son premier roman. Tant la narration que les dialogues semblent manifester le plaisir de son créateur à écrire le point de vue du Chuchoteur, dont le langage et les manières, bien moins châtiées que ceux des chevaliers bromallois, apportent à l’intrigue le panache et l’humour qui manquaient à son premier volume. Mais le changement de ton n’apporte pas seulement à l’entre-deux une respiration salutaire : elle complète, en leur apportant un relief nouveau, les évènements du premier volume par le point de vue du parti adverse.

Que les amoureux du style incomparablement riche de l’auteur se rassurent : il n’était pas question pour le père du Vieux Royaume de renoncer à cet exercice d’écriture, véritable tour de force que constitue l’élaboration d’une œuvre se nourrissant d’un tel travail sur la langue. Le débat des dames (2024), troisième et dernier volume, retourne à la belle société bromalloise pour offrir de savoureux échanges entre ses protagonistes, dans lesquels l’auteur se manifeste plus que jamais au sommet de son art. Le vocabulaire est, comme toujours, d’une précision chirurgicale, tenant ici compte tant des registres que de l’époque de référence. Jaworski n’est par ailleurs pas avare en descriptions de lieux, de panoramas, d’ambiances et d’atmosphères qui, bien qu’elles alourdissent considérablement le récit, n’en demeurent pas moins sublimes et d’une puissance évocatrice rare.

Il faut enfin accorder à l’auteur de n’avoir pas fait les choses à moitié. Jaworski ne s’est pas contenté d’invoquer les thèmes phares de la littérature médiévale pour le simple plaisir de se prêter à l’exercice. Chevalerie et amour courtois s’inscrivent ici pleinement au cœur d’une intrigue soigneusement structurée pour y incarner de véritables enjeux dont dépendent le dénouement de cette histoire. Sur ce point encore, l’auteur ne fait pas mentir une réputation ébauchée avec la série des « Rois du monde » et s’est pleinement emparé de son sujet, éventant au passage les craintes qui pouvaient encore planer sur ce nouvel arc de voir sa conclusion suspendue pour un temps indéfini. Certains, peut-être, lui reprocheront de ne pas lever suffisamment le voile sur une partie des mystères entretenus tout au long des trois volumes. Il y met pourtant un merveilleux point final, véritable main tendue vers le lecteur et l’invitant à devenir, à rebours, un protagoniste à part entière de son récit.

Bouclée d’une main de maître, cette trilogie ne fait que confirmer son auteur, s’il était encore besoin de le faire, au rang des meilleurs écrivains de la fantasy francophone contemporaine.

Camille Vinau